「喫茶・輪」と今村欣史さん

先日、大阪、兵庫、京都を巡る旅をしてきました。コロナ禍という時節で頻繁な遠出も難しいだろうということで、この機会に関西地区で以前から会いたかった人たちを順に訪ねていきました。インターネットを通じて資料提供など執筆に協力していただき、知り合った方々です。西宮の「喫茶・輪(きっさ・わ)」という喫茶店も訪ねた先のひとつです。

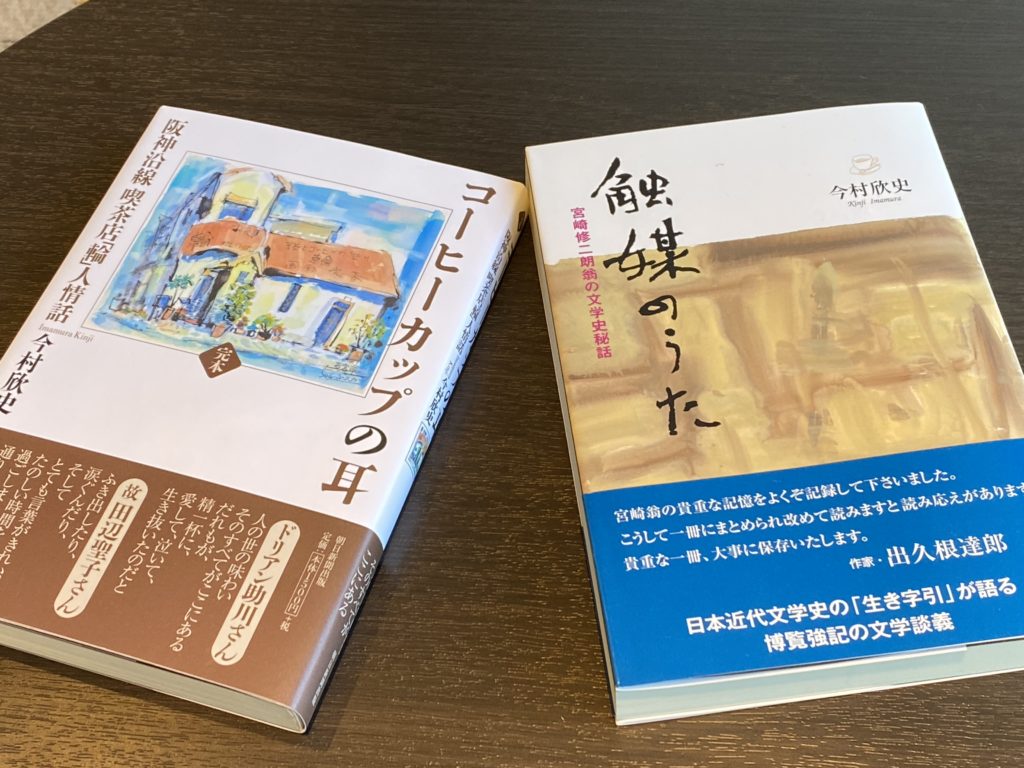

「喫茶・輪」2020年9月30日撮影

「喫茶・輪」は西宮在住の詩人・今村欣史さんが経営する喫茶店です。今村さんは1943年兵庫県出身で兵庫県現代詩協会、及び、芸術文化団体「半どんの会」の会員で、著書に『コーヒーカップの耳 今村欣史詩集』(編集工房ノア)、『触媒のうた』(神戸新聞総合出版センター)などがあります。

以前に紹介した『完本 コーヒーカップの耳』(朝日新聞出版)の著者でもあります。

今村さんは執筆だけでなく、PTAで文化人の講演を誘致したり、将棋教室を30年以上続けたりするなど、地元に根ざした活動を続けています。喫茶店には過去に多くの文化人が訪れていて、その交流は著書やブログ「喫茶・輪」(gooブログ)に書かれています。それを見た作家や研究者などが取材に来られ、そこからまた新しい交流が始まりと、心地よい文化の循環が生まれているように見えます。

園井恵子さんの宝塚少女歌劇時代の同期・千村克子さんの遺品が今村さんの元にたどりついたのも、その長年の活動が地元の人に知られたがゆえでしょう。千村さんは西宮の北、仁川地区に住んでいて、亡くなった後に日記や遺品の行き先が決まらず、千村さんの知人が今村さんの元に相談に来られたそうです。その後、日記は阪急財団池田文庫に寄贈されて、そのことを園井さんの取材をしていた私はブログで読み、池田文庫でコピーを入手するに至りました。

千村さんの日記には園井さんについての記載はほとんどなく、評伝執筆の資料としてはほとんど用を為しませんでしたが、千村さんも園井さんとはまた違った形で波瀾万丈な人生を歩んだ人物であり、その後も心のどこかで引っ掛かるものがありました。そして園井さんの伝記を出版し、ひと段落を得た私は、意を決してこの機会に今村さんのもとを訪れたのでした。

→『千村克子渡欧日記』2020年9月5日

そのような経緯があり、今回は千村さんについて主に話を伺ったのですが、郷土の文化人と多く交流をしてきた氏からは他にも文学にまつわる興味深い話が数多く聞かれて、時間が瞬く間に過ぎていきました。

今回紹介する『触媒のうた 宮崎修二朗翁の文学史秘話』は今村さんが帰りに持たせてくれた書籍です。

書籍の基本構成と目次

副題:宮崎修二朗翁の文学史秘話

著者:今村欣史

出版社:神戸新聞総合出版センター

発行日:2017年5月26日

サイズ:四六版

ページ数:327

価格:1800円(税抜)

本の背中 Ⅰ/Ⅱ

のじぎく文庫 Ⅰ/Ⅱ

剽窃 Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ

イワタタケオ Ⅰ/Ⅱ

関西探偵作家クラブ Ⅰ/Ⅱ

久坂葉子 Ⅰ/Ⅱ

岡本久彦先生 Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ

耳士

啄木の妹 Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ

原稿料 Ⅰ/Ⅱ

断簡零墨

幸田文さん

伊藤整さん

柳田國男 Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ

東京へ

土屋文明の歌

厄除け詩集

須磨寺夫人

竹中郁と中野重吉

小野十三郎

島尾敏雄

椎名麟三

辰野隆博士

杉本苑子さん

白川渥さん

田辺聖子さん Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ

石上玄一郎

野坂昭如

有本芳水 Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ

阿部知二

陳舜臣さん

櫻博士

中河与一

足立巻一先生 Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ

女紋 Ⅰ/Ⅱ

内海信之 Ⅰ/Ⅱ

多田智満子さん

富田砕花翁 Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ

触媒のうた

*

北山冬一郎 Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ/Ⅴ/その後

あとがき

人名索引

宮崎修二朗と「触媒」

本の副題と目次を見てもらえば、宮崎修二朗という人物が名だたる文士たちのエピソードを伝えるという内容が推測できると思います。

しかし、内容の解説に移る前に宮崎修二朗という人物と表題の「触媒」の意味については説明する必要があるでしょう。

宮崎修二朗と聞いて知っている方が読者の何割くらいいるでしょうか。宮崎氏は1922年長崎県長崎市出身。文部省図書館講習所(現・国立筑波大学)卒業後、国際新聞を経て、1951年に神戸新聞社入社。出版部長、編集委員を歴任。後に大阪芸術大学、神戸学院大学女子短期大学、浪速短期大学に出講し、国語表現論、情報論、言語芸術、日本文学、児童文学について講義しています。著書は50冊以上で広く文学、およびその歴史に精通し、本書の著者の言葉を借りれば「博覧強記とはこの人のことをいうのだろう。文学に関する疑問はこの御仁に聞けば立ちどころに解決する」という評価を得ています。

広く文士と交流を持ち、文学史上の発見も多くしていますが、生涯を神戸で過ごし、世間的には無名のまま亡くなっています。神戸新聞での宮崎氏の活躍を見た筑摩書房が東京に誘いますが、神戸から離れることはありませんでした。氏が師匠として慕っていた富田砕花氏(詩人・歌人)は晩年に「(無理にでも)あの時、君を東京に行かせてやればよかったなあ」と宮崎氏に話したとされています。

彼の人生には自己宣伝を嫌い、あくまで裏方に徹して生きることを由とする信条が息づいています。それは青年期の文部省図書館講習所での経験が影響しています。同校は当時、試験に合格すればそれまでの経歴に関わらず入学できて、旧制中学を卒業した後、行くべき進路を見い出せなかった宮崎氏は1年間勉強して、30倍ともされる競争率を突破して入学します。しかしそこでは大学卒の同級生とハイレベルの講師陣たちに囲まれ、氏は強い劣等感を抱きます。そのような中、講義で聞いた「触媒」の知識が心に深く染み入ります。

化学反応の際に、それ自身は変化せず、他の物質の反応速度に影響する働きをする物質(岩波国語辞典 第4版)

宮崎氏は「自分はこれだ、これで行こう。人間はエラくならなくたっていいじゃないか、人のお役に立てればいいじゃないか、と思うようになりました」とその時の心境を語っています。20歳に満たない時期に受けた感銘から、その生き方を終生貫いたと言えます(氏と「触媒」のエピソードについては本書P15、128などに書かれています)。

今村氏と宮崎氏の出会いは、1983年(昭和58年)に遡ります。西宮市が公募した文芸作品のコンクールの授賞式でした。詩部門で受賞した今村氏でしたが、そこで衝撃を受けたのは散文部門の審査委員を務めていた宮崎氏の講評でした。「文芸とは名利を求めるためのものではありません」と物を書く者の心得を話す宮崎氏に感銘を受けた今村氏はすぐに手紙を送って、以後は師と仰ぐ間柄になりました。当時、今村氏40歳、宮崎氏61歳でした。

宮崎氏は今村氏の喫茶店によく訪れましたが、そこで世間に知られていない文学にまつわるエピソードをよく話しました。宮崎氏はその信条から自分の手柄になるような記録は残さず、ゆえに公表されていない文学史上、貴重な証言もそこには含まれていました。自分だけが聞くのでは勿体ないと、宮崎氏の許可を得て聞き取りの形でまとめたのが、本書『触媒のうた 宮崎修二朗翁の文学史秘話』です。本書出版時、今村氏は74歳、宮崎氏は95歳で、出会ってからすでに30年以上が経過していました(今村氏と宮崎氏の邂逅については本書316ページなどに書かれています)。

『触媒のうた』の魅力

文士たちの素顔

それでは内容の解説に移ります。 副題の通り、本書の主なテーマは宮崎氏の体験を通じて、文学史の知られざるエピソードを伝える点にあります。目次を見ていただければ伝わると思いますが、実に多くの文士が登場します。目次にない作家でも太宰治、江戸川乱歩、芥川龍之介、井伏鱒二などのエピソードが間接的に伝えられています。

誰もが知っているような作家の名前もあれば、ほとんど消えてしまったような名前もあります。「こんな人がいたのか」と読むだけでも面白いと思います。そして、宮崎氏が出会った体験や取材や研究の結果として、文士たちの知られざる一面がよく映し出されています。いくつか本文から抜粋します。

で、中野(繁雄)だが、

”ばれない”と思ったのだ。

「指と天然」は戦前昭和十七年発行のそれほど世間をにぎわせた歌集ではなく、福田も若くして世を去り有名ではない。

(『剽窃 Ⅰ』)

「自伝の口述筆記というものは、ご本人が一方的にしゃべるものじゃないと思ってました。聞き手にも質問が許され、双方の協力で進めるものだと思ってました。けれど柳田さんはそれが気に入らなかったんですね」

(中略)

柳翁にとってはこの若き記者、宮崎修二朗をお気に召さなかったのでしょう。小憎たらしいとさえ思われたのでは? なにかにつけて拒否され、無視されたとおっしゃる。そしてついに、「僕は嫌われて途中で放り出されました」と。門前払いではなく、一旦入った門の中から放り出されたのだ。

(『柳田國男 Ⅰ』)

ところが周五郎はそれを断った様子だったと。これについて、じゅんさん(木村じゅん:山本周五郎の出世作『須磨寺附近』に登場した人妻のモデル)は言葉を濁されたということだが、宮崎翁、その鋭い記者の勘で悟られたらしい。しかし、それ以上突っ込んでの質問をするのは忍びなかったと。ここのところ、もしハッキリすれば、周五郎研究の色どりが多少変わったものになったのかもしれない。

(『須磨寺夫人』)

―人間っていうのはね、なにも年を取ってボケてから恍惚の人になるんじゃないんですよ。若くたってね。言いにくいことだけれども、あれほどの素晴らしい先生、吉川英治先生、わたしの大切な大恩人の先生だってそうだったんです。みんなから苦言を呈されたり批判をされたりということがなく「先生、先生」と言われて、人に反対されることがなくなった時に人間は恍惚の人になってしまうんです。海音寺潮五郎さんにしたってそうでした。偉い先生がみんな恍惚の人になってしまう。誰も何も言ってくれないからそうなるんです。だから頭がボケるのだけが恍惚の人ではなくて、人にチヤホヤされてその気になったらお終いなんです。よほど考えなきゃいけないですね。でも、人間はみんないつか恍惚の時が来ます。―」

(『杉本苑子さん』)

書かれているエピソードは必ずしも礼賛される内容ではありません。むしろ今まで公表されなかったことが裏付けるように、人間の恥部がさらされる部分も多く見られます。すでに亡くなっていた人が多いですから、故人の名を汚すような内容と言えるかもしれません。

ただ、宮崎氏や聞き取る今村氏の心に虚心がないためと思うのですが、ありがちな低俗なゴシップにならず、一人一人の人間性を見つめ、慈しみ、時に哀れむような響きがあります。

一つ一つの節がそれぞれにテーマを持つ小さな評伝のようで、ぎっしりと密度を保っています。読むごとにその文士への批評を感じるのでなく、一個人としての業が心に迫ってくるのです。様々な人物が登場しますが、共通して表現されているのは人間の蔭であり、悲しさ、儚さと言えます。

無名の発掘者の評伝として

前述のように宮崎氏は自己宣伝とは無縁で、嫌悪していた節があるので、彼の業績を著したものはほとんど残っていません。本書227ページには詩人の足立巻一氏が書いた宮崎評が掲載されています。

(『足立巻一先生 Ⅰ』)

この書籍は『触媒のうた 宮崎修二朗翁の文学史秘話』の表題通り、主たるテーマは「文学史」であり、宮崎氏自体は主眼ではありません(少なくても、表面上そのような形は取っていません)。しかし、その人の内面はただそこに存在するだけでは顕在化せず、何かと接して反応することにより、はじめて外面に現れます。本人が言葉や書くものよりもそのような反応が端的にその人を表すもので、つまり外部の環境や人間はその人を表す試験紙となります。

だとすれば、本書は多くの文士を宮崎氏が表現したものですが、一方で文士を通じて宮崎氏自体が浮き彫りにされた書とも言えます。実際に読んでみると、これだけ多く個性が強い文士たちと接したことで、そのエピソードはそれぞれが宮崎氏を様々な角度から映す鏡となっています。そしてそこにはどこから照らされても揺らぐことのない、氏の一貫した生き方が表現されています。生誕から死去までを書いているわけではありませんが、本書は明らかに宮崎修二朗の評伝としての要素を持っています。じっくり読むと、現代では希有な存在と言える人間性とその魅力が伝わってきます。

「触媒」の思想・哲学

前述した通り、文部省図書館講習所に入学した宮崎修二朗は、自身の能力に強烈な劣等感を抱き、「触媒」という生き方にアイデンテティを見出します。いわば心理学で言うところの「代償」的な思想の転換をしました。その後、記者としての経験を積み、十分な知識や人脈を得てからも、その信条が変わることはありませんでした。すでに代償ではなく、かけがえのないその人自身の生き方、信念に変わっていたと言えます。

宮崎氏の能力や業績を知っている人間からすると、もう少し自分を外部に表現しても良いのではないかと思ったでしょうが、そのような活動は終生しませんでした。「触媒」であることに自身の存在価値を見出し、足立巻一氏が語ったように、無名な文士にも分け隔てなく愛情を注いだ文筆家人生でした。

本書ではこのような宮崎氏の思想・哲学が全体に滲んでいます。読めば読むほど、行間から感じ取れるのは文筆家としてあまりに慎ましやかな姿勢でした。

この姿勢は弟子に当たる今村さんにも受け継がれています。著書『完本 コーヒーカップの耳』は喫茶店に通う市居の人たちがつい漏らした心の声を書き留めたものですし、氏は今も地域の無名の人たちを取材して、その人生体験を記録に残す作業を進めています。「触媒」の思想が受け継がれたと言えます。

その弟子が聞き取り著した書籍ですから、その思想や哲学が滲み出ることも当然かもしれません。思想や哲学を言葉で表しても、時に虚しく空論のように聞こえますが、この本は人物の行動や人生を通じてそれを表現しているところに優れた点があります。

まとめ

今村さんと話していた時、兵庫地区だけでなく、文学史自体に造詣を持たない私は氏の話を十分理解できるわけがなく、時々、頓珍漢なことを言っていて、今思い出しても恥ずかしく感じます。

「知らない」ということは自分の可能性を狭めることにもなりますが、時間を作ってくださった相手に対しても失礼になります。急に博学になるわけでなく、これからも多くの場所で失礼を重ねるのでしょうが、それは終生続くものと自覚しています。

『触媒のうた』を読み、宮崎さん(ここではあえて「さん」と呼ぶのがふさわしい気がします)も、そのような思いを持ち続けた人ではないかと感じました。誰もがそのような道をたどると語っているような気がしたのです。

このまとめを書く際に、宮崎氏がいかに謙虚であるか、それを表した本人の言葉を探していました。しかしそれを端的に表す言葉はいくら探しても見当たらず、絶対にあると記憶していたのですがとうとう見つかりませんでした。そのような言葉がなくても、この書籍のエピソード全体が氏の謙虚な人柄を表し、自然に伝えているのだと気付きました。

本書は単純な文学史の知識を切り売りしたものではありません。この書籍の読書感は優れたフィクションや評伝に近く感じています。優れた作家のフィクションは時に現実以上に人間を描き出します。そのような感覚なのです。

この本は一つ一つの節で生きた人間をそれぞれに表現していて、それは非常に高い密度であり、素通りできない雰囲気を発していました。斜め読みすることが最後までできませんでした。特に「人間」をテーマにする作家なら素通りできないのではないでしょうか。この本は「ものを書く人間」が斜め読みできない希有な書籍と言えるでしょう。

コメントを残す