2003年には13000ほどあった書店(実店舗有)が、2022年には8400余りまで減少している(日本出版インフラセンター調べ)。ネット通販や電子書籍の普及・拡大によって、書店の経営は年々苦しくなっている感がある。

私の近隣でも愛知県名古屋市東区で76年続いた「正文館書店本店」が今年(2023年)6月に閉店した。建物が老朽化する中、改築する費用の回収が見込めないという経営状況での判断だった。

子供の頃、父の実家(愛知県新川町 現清須市)近くには古くからの商店街があり、昭和22年生まれの父が通ったという小さな個人経営の書店も営業を続けていた。引き戸の入口に薄暗い店内、奥にはいかめしい顔をした老店主が座っていて、一部の高価な専門書は黒光りする特別な棚に鎮座していた。品揃えも少なく、子供心に場違いな場所に来たと思ったものだった。中学生になった頃、いつの間にかその店はなくなり、商店街にもう一軒あった少し大きめの新しい書店も社会人になる頃には店を閉じていた。

思えば書店だけでなく、祖父母が出前を取っていた食堂も、祖父に連れられたおもちゃ屋も、洋服屋も布団屋も全てなくなり、商店街はシャッターが下りたかつての店舗跡が残るだけの寂しい通りとなった。その商店街の経営を圧迫していたであろう、駅前の小さなスーパーも郊外のショッピングモールに押されたのか、今はなくなってしまった。

4月に自著が出版されて、紙の書籍や本屋について考えることが多くなった。

先日、知人に会った時にその人は私の著書を持参していた。購入してくれた時にサインをした本で、その跡を眺めると懐かしく、健気で愛おしい思いがじんわりと心を温めた。出版した本は自分の分身のようで、反面独立した存在のようである。内容の多くを執筆したのは間違いなく自分だが、出版するまでには編集者、デザイナー、印刷、流通の方々など多くの人の力が込められている。本屋に並び手にとられた本は、それぞれが小さな可能性を秘めている。もしかしたらその人に人生に何かの影響を与えるかもしれない。

この本は知人のもとでどのように過ごしたのだろうか、親元に子供が帰省した時などと気持ちが似ているのかもと、ふとそんな思いが心をかすめた。

マルジナリア書店に足を運んだのも、そのような本の持つ可能性のひとつかもしれない。JR南武線、京王線「分倍河原」の駅前すぐにあり、SNSで自著を紹介してくれたのが店を知るきっかけだった。店舗は小さいが、並んでいる本にはなかなかこだわりがありそうで、御礼も兼ねて一度のぞいてみたいと思っていた。

京王線の改札口をおりて、左正面のマクドナルドがあるビルに入り、エレベーターで3階にあがると、そこに書店の入口がある。

小洒落た自転車が置かれ、扉の向こうには最近届いたのであろう本の束が積まれている。本好きにとって新刊本というのは何より心を高揚させてくれる存在である。店内に入ると、築何十年も経った雑居ビルということを忘れる明るさだった。奥のカフェスペースの広い窓から注ぎ込む光が、優しく落ち着いた空間を演出している。

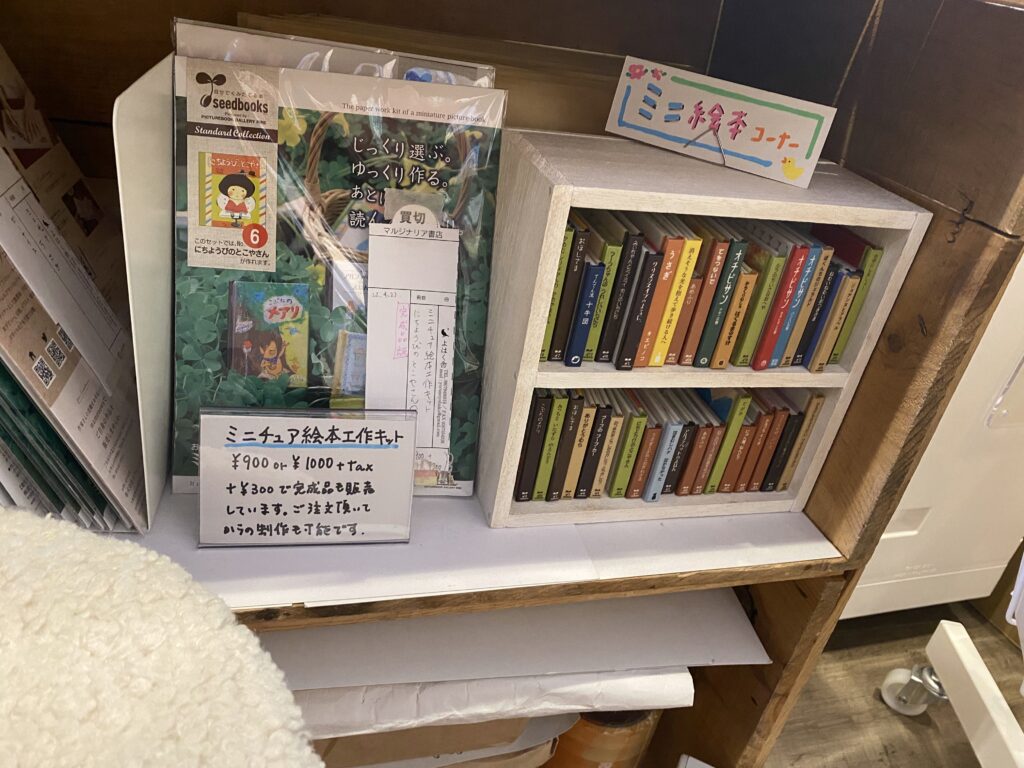

本だけでなくポストカードやアクセサリー、文具も置いてあるが、ひとつひとつが著者や制作者、そしてお店のこだわりを感じさせてくれる。店のセンスをしっかり前面に出しているのだけど、それは押しつけがましく、すがすがしくて、なんだか眺めていて嬉しくなってしまった。カフェだけでなくて、そう広くない書籍スペースにも座って休む場所を用意していて、絵本は子供の目線の高さに並べられている。そんなところにも店の心遣いを感じさせてくれた。

店のこだわりについてはとても書ききれるものではないが、いくつか紹介すると、書籍のPOPには京王線の沿線を舞台にした小説や書籍を取り上げたものも多かった。この分倍河原は京王線では特急が停まる駅だが、このマルジナリア書店ができるまで駅前には10年ほど本屋がなかったという。おそらく地元、土地というものを意識しているのだろう。

回転スタンドに置かれたポストカードも目を引く存在である。浅学な私は初めて名前を聞く作家の方ばかりだった。特に心がひかれたのが漆原さくらさんとモノ・ホーミーさんで、漆原さんは「食」を描くことをライフワークにしている方で、ホームページを見るだけで「世の中にはまだまだ面白いことをしている人がいるもんだ」と驚嘆させてくれる。モノ・ホーミーさんは外国の作家かと思ったら、鹿児島出身で日本人らしい。「線」がとても印象的だと感じていたら、やはり「モノ・ホーミー線画集」という本を出版していた。

たぶん、作家は店主さんのチョイスなのだろう。

この日、マルジナリア書店で入手した書籍は、『ひとり出版入門』(宮後優子著 よはく舎)、『犬ずもう』(最勝寺朋子著 めくるむ)、『かみさまののみもの』(小林えみ著 よはく舎)の三冊。それとお気に入りのポストカード。

『かみさまののみもの』は書店のオーナーであり、よはく舎の代表である小林えみさんの短編小説集。この日の電車での移動中に最後まで読んでしまったくらいの量なのだが、どの短編も優しさがほんのりと伝わってくる。人生のほろ苦さ、矛盾に満ちた感情を描きながらも、登場人物たちの優しさが一貫して作品の根底を流れている。

それは押しつけがましいところがなく、実にさりげなくて、考えてみると書店の雰囲気と一緒なのだ。

きっと、この書店もひとつの作品なのだろう。

X(旧Twitter)の紹介文には「優しく生きるための書店」と書かれている。

「マルジナリア」とは「本の余白に書き込まれたもの」を指す。分倍河原の雑居ビルに存在する書店は決して世界の中心にはならないだろうけど、世界を優しく面白くするべく「さりげなく」今日も店を開いている。

コメントを残す